- ...

肉眼による最高の観測といわれた1

- 望遠鏡は 1608 年に

オランダの眼鏡職人 Hans Lippershey (1570-1619, ハンス・リッペルスハイ) が

発明したと言われている

(1600年を少し過ぎた頃には知っていたとも言われるが、

1608年10月2日特許を申請した -- が受理されなかったとか)。

有名な Galileo Galilei

(1564-1642, イタリアのピサに生まれ) は、1581 年振子の等時性を発見、

1604年に落体の法則を発見、

1609年に (リッペルスハイの望遠鏡の話を聞いて) 望遠鏡による

天体観測をした (1610 年に『星界の報告』、

1632年に『天文対話』を発表)。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ... Apollonius2

- Apollonius

(A

, B.C.262(245?)-190頃.), Pergaeus,

小アジアの南海岸にあるパンフィリア (Pamphylia) のペルガに生まれ、

アレキサンドリアで没す。

アレキサンドリアで (ユークリッドに?) 学ぶ。

円錐曲線について 8 冊の著作を著わす (ある種の座標系を利用していたため、

「解析幾何の要素がある」という評もある)。記数法の改良も行った。

, B.C.262(245?)-190頃.), Pergaeus,

小アジアの南海岸にあるパンフィリア (Pamphylia) のペルガに生まれ、

アレキサンドリアで没す。

アレキサンドリアで (ユークリッドに?) 学ぶ。

円錐曲線について 8 冊の著作を著わす (ある種の座標系を利用していたため、

「解析幾何の要素がある」という評もある)。記数法の改良も行った。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ...

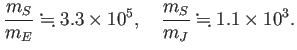

太陽の質量が惑星と比較してかなり大きいので許される仮定とも言える3

- 太陽、地球、木星 (太陽系最大の惑星) の質量をそれぞれ

,

,

,

,  とするとき、

とするとき、

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ...

とおくと4

- 後で

と

と

を含む

平面を

を含む

平面を  平面であるように座標系を定めるので、

平面であるように座標系を定めるので、

は

は  という形をしているが、

ここではそのことは必要ない。

という形をしているが、

ここではそのことは必要ない。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ... と呼ばれる5

- anomaly とは、変則、例外、変態というような意味だが、

偏差、「近点離角」という意味で使われる。

後者はいわゆる角距離というものである。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.